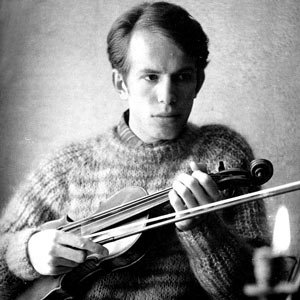

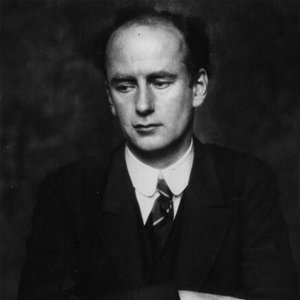

传记

-

出生

1904 年 January 13日

-

生于

Odessa, Odes'ka Oblast', 乌克兰

-

逝世

1992 年 December 21日 (88 岁)

2004年12月31日,上个世纪最著名的小提琴大师之一内森•米尔斯坦诞辰100周年,EMI唱片公司重版发行了米尔斯坦的代表性唱片一一一套六张的“THE ART OF NATHANMILSTEIN”内容包括大师在1955-1966年间的精彩录音,曲目范围涉及到格拉祖诺夫、普罗科菲耶夫、柴科夫斯基、圣—桑、勃拉姆斯、德沃夏克、贝多芬、维瓦尔第等人的协奏曲,还有亨德尔、塔尔蒂尼、科莱里、莫扎特、贝多芬、普罗科菲耶夫的奏鸣曲,以及维塔利、巴赫、拉赫玛尼诺夫、格拉祖诺夫、里姆斯基—科萨柯夫、勃拉姆斯、马斯涅、格鲁克、肖邦、法里亚、维尼亚夫斯基、德彪西、萨拉萨蒂、克莱斯勒等人脍炙人口的小品。即使不为米尔斯坦,这些曲目也是以构建一个小提琴基本曲目的收藏框架,更何况它们几乎个个都是富有内涵、境界崇高的标准演绎,特别是经典的小提琴协奏曲部分。已过知天命年龄的大师在技巧上丝毫不减当年,而在深度和修养上臻于化境,这是音乐欣赏者之福,是小提琴演奏艺术发展的幸运。

与同时代另一位属于前苏联的伟大小提琴家大卫•奥伊斯特拉赫同乡的米尔斯坦从来就有“高难度乐曲的出色演奏者”之称,直到他演奏生涯的晚期,评论界仍大加赞扬他对巴赫及萨拉萨蒂乐曲的超凡精湛的演奏。他还是那个时代世界上收入最高的小提琴家,而他自己认为除了在乒乓球上,他是无法战胜海菲茨的,有人认为这是一种自谦之词。但是却有相当一部分人包括评论家和小提琴迷,他们认为米尔斯坦的琴声比海菲茨更具有人性的光辉,而在技巧上两人不相伯仲。

其实,米尔斯坦不是一个“为技巧而技巧”的音乐家,当他演奏萨拉萨蒂或帕格尼尼时,他同时塑造的还有必要的音乐性。简单一个“高难度乐曲的出色演奏者”的称谓明显只停留在耀眼的外表上最肤浅的部分。虽然不能否认,这种光润、耀眼的外表也能带来愉悦,但今天仅仅以此为重根本不是以赢得长久的影响。米尔斯坦的影响不仅表现在从1920年代末直到今天的漫长时间跨度上,他的成功之路还显示出与其他小提琴家不同的特征:在人生的第5个10年才真正开始获得巨大的成功,直到以后几十年演奏质量都没任何下降的迹象。

米尔斯坦的小提琴基础教育来自斯拉亚尔斯基,后者也训练过大卫•奥伊斯特拉赫。但米尔斯坦最重要的老师是音乐史上最伟大的小提琴教育家利奥波德•奥尔和尤金•伊萨依,不过从米尔斯坦后来的发展轨迹看,两位老师的影响已很少能被察觉。因为无论在技巧还是艺术理解上,米尔斯坦很早便开始走自己的路。老师或许是他所尊敬的发起者,但最后成就自己的是他本人。

米尔斯坦与埃尔曼和海菲茨不同,他很早便不再恪守圣彼得堡的方法。他持弓轻松随便得多,弓上的力量也不是来自手腕和食指根部的压力,而是通过食指根与下一指节的共同作用获得。因为他除此之外,还从不将小指从弓上拿开,这样他便能随时用小指来调节力度。

或许这至少已部分解释了米尔斯坦演奏的两个声音特点,其中至少第一个明显标识了他与奥尔风格的差别:音域明显比埃尔曼和海菲茨的小,但换弓时尤为灵巧。没有哪位小提琴家的换弓像米尔斯坦那样天衣无缝。他演奏时,上弓和下弓完美地连接在一起,就像是把同一个音符拉长了。

米尔斯坦一生都保持狂热的音乐特点一一这从他演奏生涯最重要最辉煌时期录下的这六张唱片中能强烈地感觉到。他的速度比大多数杰出小提琴家快得多,有时甚至比海菲茨还快。后来有一段时间他的速度放缓了一些,但仍比欧洲听众所习惯的快上一些。如果人们仔细听,就会发现,米尔斯坦的速度并不忙乱,而是决定于一种尤为激烈的音乐理解。这些在第一印象中较不自然的东西,很快便表明是一种音乐构想的有力表现。这种构想在形式上背离正统,但在内容上却相当保守,以浪漫主义为方向。

米尔斯坦不大正统的形式表现不仅体现在他在速度上的特立独行,还从他对力度的极端处理上显现出来。对米尔斯坦而言,这样处理并非出于癖好,而是对他火山爆发般强烈的情绪的自然表达。如果把小提琴家比为男高音,那么大卫•奥伊斯特拉赫应归为抒情男高音,米尔斯坦则是戏剧中的英雄角色。

米尔斯坦在演奏奏鸣曲时最好的钢琴伴奏搭档是阿图尔•巴尔萨姆,二人不仅在技巧以及大的艺术观上势均力敌,他们在音乐的根本构想上也是一致的。他们合作的的录音虽然在这套专辑里收入不多,但亨德尔的D大调第四奏鸣曲、维塔利的《恰空》以及普罗科菲耶夫的D大调第二奏鸣曲都是精彩绝伦的录音珍品,可列最佳版本之选。虽然我们在这里无缘听到二人合作的贝多芬《春天奏鸣曲》的传奇版本,但是他与捷克钢琴家鲁道夫•费尔库茨尼的搭配也已经尽善尽美,这是1958年在纽约的录音,是我所听到的该曲目一个声音与境界都非常脱俗的演奏。也许还会有米尔斯坦与霍洛维茨、皮亚蒂格尔斯基合作的三重奏录音,但是这里都见不到。更值得推荐的是他与女小提琴家艾莉卡•莫丽妮一起拉的D小调双小提琴协奏曲,那琴瑟和谐的天籁之音时能够引起一番思绪的自由遐想的,那是一个多么迷人的年代啊!我最大的遗憾是在这里个纪念专辑里听不到米尔斯坦拉德门德尔松和布鲁赫的小提琴协奏曲,从我曾经听到的几个历史录音里,我能深深感觉到,米尔斯坦是这两部协奏曲最伟大的阐释者之一,这可惜历史录音的音响效果太差了,我不知道他后来在EMI是否重录过这两个曲目,如果再加上一张唱片,或者把他演奏的巴赫也收进去,凑是9到10张,岂不更加皆大欢喜。

也许会有人说,米尔斯坦的演奏不够妩媚、亲切和幽默,这种说法的片面性大概来自于偶尔的音乐会表现和个别的录音吧?因为并不是从每次音乐会和每张唱片上都能听出米尔斯坦那种丰富的内心世界和激烈的情感涌动,当然他的演奏风格也确实没有克莱斯勒的亲和力及蒂博的妩媚矫饰。他运用了非常丰富的表现手段,并把它们呈现在不同的现场表演和唱片录音中。

米尔斯坦在音乐厅中的举止经常带有一种友善克制的矜持。他登上演奏台时不对观众做任何亲近的表示,虽彬彬有礼,但保持距离,而且充满自信。克莱斯勒总是带有一种魅力,往往在乐声响起前已经赢得他的观众。蒂博那种随意的精致焕发出一种自信的优越感,胡贝尔曼神奇的人格力量,在他开始演奏前也已显现出来,海菲茨唯美得近乎偏执的姿态使人们从来不敢怀疑他的完美,梅纽因的热情则不仅表现在他走上演奏台时习惯性的、孩子气的小动作,观众们对此则报以宽容的微笑。米尔斯坦同样散发着热力,但那是来自一种不令人生厌的高贵举止的热力——米尔斯坦是小提琴家中的贵族,这种印象是每一位现场出席他的音乐会的人都可以强烈感受到的。

要想真正了解米尔斯坦到底有多完美,听他的唱片越多就越可以获得更准确更真切的艺术感受。他是那么擅长浪漫主义的作品演绎,无论是贝多芬、勃拉姆斯还是柴科夫斯基、德沃夏克的小提琴协奏曲的录音都可以证明这一点。恰恰这几首协奏曲的录音都比较晚,音响效果没有一点问题,米尔斯坦的演奏纯熟而内在,正是代表他黄金年代的最佳水准,为他伴奏的指挥家也是那个时代的大师级人物,莱因斯多夫、施坦伯格、菲斯托拉里、弗吕贝克•德•布尔戈斯等都是有独立艺术见解的音乐家,他们的合作惺惺相惜,心意相通,无论是独奏的琴音还是伴奏的乐队,呈现出来的水乳交融的声音极其美妙和谐,在今天堪称绝响。

米尔斯坦演奏的格拉祖诺夫的A小调小提琴协奏曲不仅充分显现了他精湛的技巧,同时也揭示了他对此作品不同寻常的音乐理解。这部并不深邃的协奏曲正是通过米尔斯坦的演奏,使它已经近乎杰作。大幅度的姿式与悠扬如歌的旋律交融一体,使米尔斯坦演奏风格的浪漫派渊源如同在凸透镜下一般清晰地显现出来。此外米尔斯坦对这部作品的演奏还是忠实原作演奏的典范,因为他曾经在作曲家指挥下演奏过这部作品。

米尔斯坦在演奏巴赫时的技巧难度已经直追海菲茨。但是他没有将巴赫吉卜赛化,没有将他肤浅化、浪漫化或者对他进行其他任何的篡改。只可惜这套专辑并没有把他演奏的《无伴奏小提琴奏鸣曲和帕提塔》收进来,这个版本再加上在DG的录音,它们早巳经是脍炙人口的经典了,我根本不知待该取舍哪一个,最简单的力、法便是一起拥有。在大多数人看来,米尔斯坦演奏的巴赫不仅技巧过硬,而且充满自然的流畅和温暖的美感,其中所蕴含的智慧与崇高迄今为止都鲜有可比拟者。

米尔斯坦1992年12月22日去世于伦敦,享年近日8岁,这在小提琴家里算是很长寿了,所以他的艺术生命比想象的要长就很不奇怪了。

每个人都可以编辑 Last.fm 上的艺术家描述,欢迎奉献您的力量!

此页面所有用户贡献的文字均根据 Creative Commons Attribution-ShareAlike License 授权;可能适用其他条款。