Биография

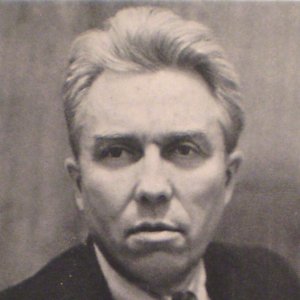

Сергей Владимирович Протопопов (1893-1954), чье творчество по-настоящему еще не изучено и недоступно рядовому слушателю, является редким, если не уникальным феноменом композитора, который в своем творчестве следует принципам теоретической системы, созданной другим теоретиком, его учителем Болеславом Леопольдовичем Яворским.

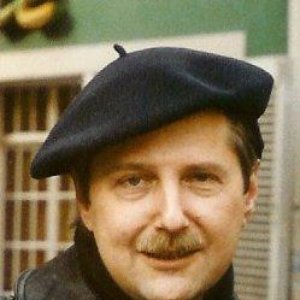

Сергей Протопопов родился в Москве 21 марта (по новому стилю 2 апреля) 1893. Музыкой заниматься он стал в достаточно позднем возрасте, после окончания медицинского факультета Московского Государственного Университета, когда он поступил в Киевскую консерваторию в класс композиции знаменитого теоретика и композитора Болеслава Леопольдовича Яворского, чьим последователем он остался на длительное время спустя после того, как он окончил консерваторию в 1921 году. После окончания учебы он работал в Киевскую консерваторию (Высший музыкально-драматический институт имени Н.В.Лысенко), затем вновь перебрался в Москву, где работал в оперной студии Большого театра как хоровой дирижер, а также преподавал музыкальные предметы в средних учебных заведениях. В 1938 году он стал преподавать музыкально-теоретические предметы в Московской консерватории, где в 1941 году его назначили доцентом, однако его преподавание прервалось в 1943 году. Во время его занятий с Яворским он живо увлекся музыкальной теорией ладов и ладового ритма, став вместе со своим другим коллегой, композитором Дмитрием Мелких, также учеником Болеслава Яворского, главным поборником этой теории. Его основные сочинения, написанные в 1920-ых годах, вплоть до 1933 года, используют технику новых ладов, основоположником которой является Яворский. Среди них в первую очередь нужно назвать его три фортепианные сонаты и множество романсов для голоса и фортепиано (в отдельных случаях для голоса и небольших камерных ансамблей) на слова А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Липского и т.п., а также его оперу "Первая Конная" в четырех актах или семи эпизодах по одноименной пьесе Всеволода Вишневского по либретто Андрея Иркутова, написанная между 1929 и 1933 гг. В 1920-ых годах музыка Протопопова была широко известна аудитории в Советском Союзе и за рубежом, его сочинения исполнялись и публиковались в издательстве Музгиз и в московском отделении австрийского Universal Edition. В 1930 году Протопопов написал книгу "Элементы строения музыкальной речи", где наиболее подробным образом излагается теория Яворского. С начала 1930-ых годов музыка Протопопова перестает звучать в концертных залах под давлением властей, он оставляет свой новаторский музыкальный язык и переходит к традиционной тональной музыке академического плана. Среди последних сочинений можно обнаружить романсы, написанные на стихи Пушкина и Лермонтова, а также несколько сохранившихся сочинений, написанных для театральных постановок, в которых он участвовал, сотрудничая с Марией Скрябиной, дочерью известного композитора; среди последних в первую очередь можно назвать музыку к монтажу М.А.Скрябиной "Грозы" Островского. В 1948 году Протопопов проделал работу по завершению за Скрябина его неосуществленного "Предварительного Действа" по фрагментам эскизов Скрябина, следуя литературному тексту написанному композитором. Эта версия, которую Протопопов осуществил при участии и помощи М.А.Скрябиной, написана для солистов, певцов и двух фортепиано и в ней положен на музыку текст, написанный Скрябиным, который озвучивается в музыкальных партиях солистов и хора. Позднее, в 1996 году, эта задача завершения скрябинского "Предварительного Действа" была осуществлена в более масштабной форме композитором Александром Немтиным, который написал ее в трех больших частях для большого оркестра, сольного фортепиано, солистов, хора и светового луча. Протопопов же замышлял в дальнейшем сделать оркестровую версию своей реализации скрябинского "Предварительного Действа", однако его преждевременная кончина 14 декабря 1954 года помешала осуществлению этого замысла. Долгое время имя Протопопова умалчивалось и было полностью неизвестно и на родине и за рубежом. В 1960 годах его творчество откопал в московских архивах немецкий музыковед Детлев Гойовы наряду с творчеством целого ряда выдающихся композиторов, представителей русского авангардизма начала века, такие как Н.Рославец, А.Мосолов, А.Лурье и т.п. О музыкальных открытиях Протопопова Гойовы впервые написал в своей книге Neue Sowjetische Musik , посвященной русским авангардистам начала века, изданной в Германии в 1972. В том же году была переиздана в издательстве Universal Edition Вторая Соната для фортепиано Протопопова. После многих лет умалчивания, имя Протопопова было упомянуто в Музыкальной Энциклопедии (издательство "Советская Энциклопедия") в 1982, а в 1983-ых годах американский музыковед Гордон Маккуир сделал подробное описание теории Яворского и его применения в музыке Протопопова в своей обзорной книге Russian Theoretical Thought in Music . В последнее время музыка Протопопова все чаще звучит в концертных залах в России и за рубежом, в частности на концертах в Доме Композиторов, на Фестивале Николая Рославца и Наума Габо, где в феврале 1994 была исполнена его Вторая Соната, и в Музее Скрябина, где несколько раз за 90-ые годы была исполнена его реализация скрябинского "Предварительного Действа", которая впоследствии прозвучала на нескольких концертах в Германии и Австрии.

Достаточно ортодоксальное следование теории Яворского органично сочеталось с собственной оригинальной музыкальной эстетикой, созвучной определенным направлениям в искусстве начала века: смелым стилистическим новшествам футуристов, полетности и поискам новой парадигмы в поэзии и прозе символистов, метафизическому космизму супрематистов.

Протопопов был безусловно новатором в музыке, и его музыкальные поиски можно соотнести с новаторством А.Скрябина, Н.Рославца, А.Лурье, А.Мосолова и в какой-то мере И.Стравинского.

Наследие Скрябина, его новый гармонический язык, духовный мир скрябинской музыки, философии оказали воздействие не только на Протопопова, но и на многих других композиторов начала века. Евгений Косякин в своей статье "Скрябин и русский авангард" пишет: "При всей остроте борьбы композиторов-авангардистов со скрябинской идеологией, заряд духовности, идущий от музыки Скрябина, оказал влияние на их творчество. Можно предположить, что именно этот заряд предохранил их от рационалистичности и сухости, тенденция к которым наблюдалась в их теоретических построениях" . Несмотря на строгую приверженность к теоретической системе Яворского и к крайне схематическим структурным особенностям заложенным в ней, в музыке Протопопова также ощущается сильное воздействие Скрябина в плане ее гармонического языка, инструментальной фактуры и общих музыкальных и эстетических качеств. Под глубоким воздействием Скрябина находился в свое время и Яворский. В его теоретической системе, воспринятой Протопоповым, наблюдается связь с принципами организации скрябинского гармонического языка "послепрометеевского" периода, что проявляется в опоре на центральное созвучие, симметричные лады и основополагающую роль тритона. Тем не менее, нельзя сводить теоретическую систему Яворского к следованию скрябинским гармоническим новшествам, так как осознание ими гармонических структур и построений основываются на совершенно разных принципах. Однако целесообразно отметить трехмерную систему скрябинского влияния (в особенности в плане его гармонического языка) образующую своеобразный треугольник: Скрябин:Протопопов, Яворский:Протопопов, Скрябин:Яворский:Протопопов.

Гармонический стиль Скрябина (здесь речь идет исключительно о позднем стиле Скрябина, начинающемся с "Прометея"), очень структурный и схематичный по своей сути, тем не менее был создан и осознан Скрябиным после многих лет поисков и постепенной музыкальной эволюции, которая в конечном счете привела к "эмансипации диссонантных интервалов". Гармонический язык Протопопова, несущий в себе некоторые соответствия и параллели к гармонической системе Скрябина, в своей основе более схематичен в своих истоках, он более следует определенным заранее заданным правилам. Эти музыкальные "законы", в скрябинской музыке созданные более спонтанным образом, которые Скрябин сам поочередно то применяет, то изменяет или нарушает по своему усмотрению, в случае с Протопоповым заданы более определенным образом и всякие "нарушения" или "смягчения" этих законов проводятся более последовательным и равномерным, легко различимым образом. Тем не менее, музыка Протопопова во многих своих аспектах продолжает развивать некоторые романтические, драматически-выразительные и духовно-возвышенные качества, сродни качествам, присущим скрябинской музыке; в некоторых своих аспектах они делают музыку Протопопова менее структурной и схематичной, чем скрябинская. Музыка Протопопова успешно достигает органического симбиоза скрябинского музыкального и духовного наследия с более рациональными и конструктивистскими эстетическими направлениями 20-ых годов, того десятилетия, в котором Протопопов написал наиболее значительные из своих музыкальных произведений: три фортепианные сонаты, и множество романсов на стихи Пушкина, Лермонтова, Сергея Липского, а также более длинные и обладающие более сложным музыкальным развитием романсы на стихи русских народных сказок ("Ворона и Рак", "Лиса Пустынница" и "Сказка о Дивном Гудочке").

Структурные качества музыки Протопопова, как было сказано выше, во многом схожи с конструктивными качествами скрябинского позднего стиля. Основные черты - это: построение музыкальных сочинений на основе центрального аккорда или лада, а также на основе сформированной иерархии аккордов и ладовых построений. Однако, там, где у Скрябина новаторский гармонический строй служил углублению и оттачиванию прежних выразительных средств позднеромантического музыкального языка, у Протопопова рождаются противоположные холодно-абстрактные конструктивистские формы, особенно в его сонатах и большей части романсов. Там, где Скрябин демонстрирует предельно контрастные по настроениям и мистическим переживаниям возвышенно-лирические состояния, Протопопов придерживается равномерно однообразного, экзальтированно "застывшего" модуса выражения, и тем самым приносит ассоциации с восточной эстетикой японского "застывшего пространства" или монотонных вариаций индийской раги.

Жесткий, урбанистично-конструктивистский строй музыки Протопопова, резкая, сухая и в то же время бравурная фортепианная техника сродни эстетике кубизма, геометрическим формам произведений художников-супрематистов: К.Малевича, В.Татлина, М.Матюшина, И.Чашника, сродни конструктивизму Александра Мосолова. Тем не менее, между музыкой Мосолова и Протопопова ощущается значительная разница. Технически эффектная и урбанистически виртуозная фактура Мосолова, свойственная и Протопопову, выражает более экстравертивно-экспрессивный характер музыки, более внешнюю, вычурную, порой театральную манеру подачи материала. Таковы бравурно-модернистские переложения народной музыки среднеазиатских народов ("Туркменские ночи"); ассоциирующиеся с литературными проявлениями "описания" машин ("Завод"). Протопопов же, подобно футуристам, стремится к большему отчуждению от литературно-выразительного языка XIX- начала XX века, делая ставку на "абсолютную музыку", упоение абстрактным звуком как таковым. Мосолов, в отличие от Протопопова, уделяет значительно меньше внимания строгой организации звуков, делая упор на "свободную атональность", импровизационность.

В этом плане интересно сравнить музыку Протопопова с музыкой Артура Лурье, композитора, наиболее полно выразившего эстетику футуризма. В его атональных сочинениях 1913-1917 гг. ("Синтезы", "Формы в воздухе" для фортепиано, Первый струнный квартет) можно найти немало точек соприкосновения с музыкой Протопопова: атематизм (у Протопопова - условный атематизм в обличье герметичного монотематизма), отказ от традиционных структур в мелодии, гармонии и форме, централизующая роль гармонического комплекса. Оба композитора создают новую конструктивную форму, в основе которой сквозное развитие, дробление на предельно-контрастные по фактуре эпизоды. Однако в сочинениях Лурье абстракции и атематизм играют более значительную роль, гораздо меньше внимания композитор уделяет организующей роли ладогармонических построений.

Вполне определенно можно обозначить различие между творчеством Протопопова и другого лидера музыкального авангарда - Николая Рославца. Строгая приверженность классической сонатной форме, присутствующая в сочинениях Рославца, и весьма органично сочетающаяся с новым гармоническим языком, именуемым "новой системой организации звуков", отсутствует у Протопопова. Возбужденный, романтически-экспрессионистический тон, спонтанные драматические подъемы и спады - все, что роднит музыку Рославца и Скрябина, столь же явно отличается от более равномерного и размеренного распределения эмоциональных состояний у Протопопова. Главное отличие - в основе гармонических систем Рославца и Протопопова, но и здесь имеется нечто общее. У Рославца (при всем новаторстве) система, использующая "синтетаккорд", опирается на традиционную терцовую гармонию. Часто "синтетаккорды" содержат элементы диатонических гамм и состоят из сочетания нескольких мажорных и минорных трезвучий, которые могут быть соотнесены как тоническое, доминантовое и субдоминантовое , хотя они и не использованы таким функциональным образом или с таким целями. Например, в романсе "Ты не ушла" синтетаккорд включает трезвучие ля-бемоль минора (выполняющее предполагаемую функцию тоники), трезвучие ми-бемоль минора (с предполагаемой функцией доминанты) и ноту фа-бемоль (связываемую с функцией субдоминанты). Рославец никогда не отказывался от понятия "тональность", предпочитая, однако, термин "новая тональность", термин, который наиболее полно отвечает также сути гармонических систем и Скрябина, и Протопопова. И в этом плане у Рославца много общего со Скрябиным, а тем самым и с Протопоповым. Скрябин, как и Рославец с Протопоповым, использует свои гармонические комплексы в виде функции "тоники, "доминанты" и "субдоминанты", транспонируя их. Сходство заметно и в употреблении внетональных, "диссонантных" нот, которые либо разрешаются в аккордовые "диатонические" тоны, либо способствуют "модулированию" в новый аккордовый комплекс. Но существует и различие, четко сформулированное Ю.Холоповым: "…Рославец - явление несколько более позднее, чем Скрябин. Последний в самом деле работал с аккордами <…> Рославец же, хотя и именует центральный элемент своей композиции синтетаккордом, трактует его фактически как "ряд", а не как аккорд" . Рославец также не делает упора на доминантообразность гармонии, на преобладание симметрии внутри ладов - горизонтальных проявлений его синтетаккордов - и не подчеркивает особую значимость тритона.

Сравнив творчество Протопопова с творчеством ряда выдающихся представителей русского музыкального авангарда 10-20-х годов, можно перейти к выявлению основ его композиторской техники, что равнозначно разбору теории его учителя Яворского, сыгравшей, наряду с гармоническим языком Скрябина, значительную роль в музыкальном мышлении Протопопова.

Теория Яворского известна по немногим работам, напечатанным при его жизни. В первую очередь можно назвать книгу самого Яворского "Строение музыкальной речи", изданную в 1908 году. Наиболее подробным и совершенным изложением теории является книга С.Протопопова "Элементы строения музыкальной речи" в 2-х томах, написанная под руководством Яворского, и вышедшая в Москве в 1930 году. Другие изложения этой теории присутствуют в более фрагментарном виде в некоторых музыкально-теоретических статьях Яворского и Протопопова, большая часть из которых до сих пор неопубликована, а также в описаниях в книгах и статьях других авторов, таких как Валентина Дернова, Виктор Цуккерман и Юрий Холопов в России, Детлев Гойовы в Германии и Гордон Маккуир в США. Как известно, ключевым элементом музыки в теоретической системе Яворского является тритон. Как диссонанс, тритон разрешается: уменьшенная квинта (Н-F) - в большую терцию (С-Е), увеличенная кварта (Н-Eis) в малую сексту (Ais-Fis). Таким образом, между двумя возможными разрешениями также образуется интервал тритон (С -Е и Fis-Ais) (Пример 1).

Это разрешение в системе Яворского трактуется как доминантовое. Субдоминантовое же образуется при решении интервала чистой квинты (например, D-А), через дважды уменьшенную квинту (Dis-As) в консонантную малую терцию (Е-G). (В обращении это будет разрешение Gis-Dis через Gisis-D в консонанс Ais- Cis) (Пример 2). Из сочетания доминантовых и субдоминантовых разрешений образуются различные лады. Самым главным и устойчивым является мажорный лад. (Пример 3). В сочетании с транспозицией на тритон образуется "дважды-лад" (Пример 4). Полное сочетание разрешений с тритоновой транспозицией именуется в книге Протопопова "полный мажорный дважды-лад" (Пример 5). При различных сопоставлениях доминантовых и субдоминантовых прогрессии образуются другие лады: минорный (пример 6), увеличенный (пример 7), цепной (пример 8), а также многие другие лады, более сложные и нерегулярные. По мнению Яворского, (как и Протопопова), эта теория может быть применена к любой музыке: народной, тональной, атональной (точнее "новотональной") и даже микротоновой. Книга Протопопова последовательно рассматривает все эти разные виды музыки, успешно применяя теорию Яворского к примерам из каждого рода музыки.

В разделе книги, посвященному народной музыке, применяя теорию Яворского к одноголосным мелодиям, Протопопов проделывает анализ, рассматривая мелодическое движение народных песен, разделяя двухголосные доминантовые и субдоминантовые разрешения на отдельные одноголосные разрешения, причем использует либо верхний, либо нижний голос двухголосных разрешений, чтобы проделать такого рода анализ. Т.е. он в отдельности рассматривает последовательности звуковысотностей H-C или F-E в мелодической линии, анализируя их как доминантовые разрешения, либо последовательность звучаний A-G (через подразумеваемое звучание As) или D-E (через подразумеваемое Dis), анализируя их как субдоминантовые разрешения. Анализ тональной музыки в центральном разделе книги не требует дополнительных пояснений, так как сама теоретическая система наиболее четко определена для изучения такой музыки, которая построена на взаимоотношении между функциями тоникой, доминантой и субдоминантой. Музыкальные примеры, использованные в этом разделе книги, включают в себя сочинения Баха, Шопена, Листа и раннего Скрябина. В разделе, посвященном сочинениям авторов из второй половины ХІХ века, Протопопов весьма успешно показывает, как удачно теория Яворского может быть применена к музыке с расширенной тональностью, анализируя ее при помощи менее регулярных формообразованиях ладов, созданных посредством более необычных последовательностей доминантовых и субдоминантовых разрешений, а также при помощи цепного лада, делающего ставку на терцовые модуляции. Последний раздел книги рассматривает перспективное применение этой теории к микротоновой музыке, путем разрешения неустойчивых интервалов в устойчивые, хотя тут функции устойчивости интервалов меняются и расширяются в виду использования микротоновых интервалов, включая сюда четвертитоновые, третитоновые и 1/6-тоновые интервалы. Хотя этот раздел книги не содержит музыкальных примеров по причине отсутствия подобного музыкального репертуара, тем не менее он описывает теоретические построения подобной музыки, сочетающей микротоновые интервалы с соотношениями разрешений неустойчивых интервалов в устойчивые и как бы приглашает композиторов будущих времен попробовать писать такого рода микротоновую музыку, которая тем не менее входила бы в рамки этой всеобъемлющей теории.

В рассмотрении пост-тональной гармонии (назовем ее так, чтобы не употреблять неподходящий здесь термин "атональность") при анализе сочинений позднего Скрябина и собственных Протопопов применяет теорию Яворского. Новой функциональной основой анализа произведений становятся "дважды-лады": мажорный (пример 5), цепной (пример 9), увеличенный (пример 10). При изложении в линеарно-гаммовом виде этих гармонических ладов образуются различные симметричные лады (многие из них похожи на "лады ограниченной транспозиции", использованные Мессианом), часто в сочетании с "проходящими тонами" (сформированными диссонантными проходящими интервалами в доминантовых и субдоминантовых гармонических разрешениях), не содержащимися в этих гаммах, но используемыми как "диссонансы", разрешаемые в "консонанс". Наиболее употребимым является уменьшенный лад "тон - полутон". Вертикальный вид лада, основанный на разрешающихся двузвучиях, обладает своей самостоятельной звуковой иерархией, на первом плане которой оказывается "тоника", в данном случае С и Fis, на втором - Е и Ais, а на третьем - С и Cis, определяющие тональные истоки этой системы. Далее следуют "неустойчивые", "диссонантные" ступени, среди которых "доминантные" (Н и F или Н и Eis) и "субдоминантные" D и А (а следовательно, Gis и Dis) со своими "переходными" к разрешению Dis и As (соответственно, Gisis и D) (Пример 11).

В музыкальных произведениях Протопопова можно определить два вида "гармонических стиля", исходящих из двух разных способов применения гармонической теории Яворского к своей музыки. "Строгий стиль" присутствует в тех сочинениях, которые в большей мере (или иногда целиком) построены на одной устойчивой горизонтальной симметрически построенной гамме (чаще всего такой гаммой является лад "тон-полутон", хотя возможны и другие симметрические ладопостроения), использующие разные транспозиции этой гаммы в разных разделах данного сочинения, практически без какого-либо отклонения от этой горизонтальной гаммы и почти что без каких-либо внедрений "диссонантных" звуковысотностей, выходящих за рамки горизонтального лада. Этот гармонический стиль достигается при использовании исключительно полного мажорного и цепного ладов, оба которых в своих чисто горизонтальных проявлениях формируют (либо подчеркивают) лад "тон-полутон". "Свободный гармонический стиль" подразумевает использование гораздо большего количества "диссонантных" тонов, избегает строгого ограничения каким-либо одним гармоническим ладом (вроде лада "тон-полутон") кроме тех немногочисленных случаев, когда они нужны для структурного или драматического подчеркивания того или иного раздела. В сочинениях, использующих "свободный стиль", присутствуют: либо регулярные лады (такие как мажорный, минорный, увеличенный или цепной), используемые более свободным образом, позволяющим проявляться большему количеству диссонантных интервалов; либо более нерегулярные или сложные построения ладов. Последние основаны на более необычных сочетаниях доминантовых и субдоминантовых разрешений, а иногда даже состоят из одновременных сочетаний нескольких ладов в одном сочинении или в одном разделе сочинения, которые создают большую гармоническую свободу и предоставляют больше возможностей градации от ладовой центробежности к чистой хроматической гармонией, граничащей с полной атональностью.

Во всех сочинениях Протопопова эти дважды-лады представлены сверху на добавочном фрагменте нотного стана в виде пояснения к анализу гармонии сочинения. В крупных сочинениях (например, в трех фортепианных сонатах), схемы дважды-ладов представлены перед каждым разделом сочинения, если устанавливается новый вид лада или новая транспозиция лада. В более мелких сочинениях (например, романсах), используется один дважды-лад, который проводится через все произведение. Очень сложный и нерегулярный по структуре лад употреблен в романсе "Лиса-Пустынница", написанном на народные стихи Архангельской губернии. Два симметрически отстоящих друг от друга дважды-лада образуют один "дважды-дважды лад", который можно было бы даже назвать "четырежды-ладом". Первая половина каждого "дважды-лада" состоит из двух доминантовых прогрессий, образующих цепной лад, а вторая половина представляет два субдоминантовых разрешения, образующих соединение двух двойных систем уменьшенного лада. (Пример 12.)

Сам по себе каждый из двух индивидуальных дважды-ладов является основой минорного септаккорда С-Es-G-В и, соответственно, Fis-А-Cis-Е (если брать только нижние ноты в консонантных созвучиях), что не образует регулярного симметричного лада. Тем не менее, нижние звуки первых половин каждого из двух дважды-ладов составляют аккорд С-Es-Fis-А (Пример 13), а нижние звуки вторых половин, соответственно, G-В-Cis-Е (пример 14), что выявляет скрытую регулярность лада.

Естественно, что в "Лисе-Пустыннице" возникает большая ладовая свобода, исходящая из наличия большего количества звуковысотностей и взаимоотношений между ними благодаря большему количества "диссонантных" звуковысотностей присутствующих в структуре лада, не означающая однако, отсутствие структурных ладовых отношений или господство атональной анархии. Просто там присутствует целая цепочка степеней "ладовости" и градаций от строгого притяжения к ладу "тон - полутон" (который присутствует в горизонтальном изложении мажорного и цепного ладов) через целую шкалу градаций и отклонений, которые выполняются с помощью: "диссонантных" проходящих тонов, различных "побочных" ладов, более или менее свободной разновидности "атональности", достигнутой благодаря первым двум элементам (она не проводится полностью и не посягает на главенство ведущего четырежды-лада, а присутствует в роли его "полярной антитезы").

Наряду с романсами, основными и наиболее значительными сочинениями Протопопова, написанными в 20-ых годах, являются три фортепианные сонаты. В Первой сонате, завершенной и опубликованной в 1920 году как опус 1, посвященной Яворскому, еще сочетаются романтические традиции листовской фортепианной фактуры и более или менее стандартных классических сонатных форм трехчастного строения - с новой гармонической системой, присутствующей здесь в полной мере. В наиболее масштабной и блистательной, в плане применения теории учителя, Третьей сонате, завершенной в 1928 и посвященной памяти Леонардо да Винчи, композитор достигает подлинных высот в использовании фактурных возможностей фортепиано, в выявлении выразительных возможностей "кубистического" музыкального мышления. Соната написана в свободном, с позиций применения ладов Яворского стиле, характерном для "Лисы-Пустынницы", в котором достигается большая свобода в смысле отклонения от одного определенного горизонтального лада при помощи применения большего числа ладов с большим количеством проходящих, диссонантных тонов, которые используются в сочинении для более свободного использования полного хроматического спектра звуковысотностей при помощи большей степени градации между "консонантными" и "диссонантными" вне-гармоническими звуковысотностями, а также разрешений последних в первые. В одних разделах сонаты можно найти строгое применение уменьшенного лада (пример 15), в других - движение по пути свободной атональности (при сохранении связи с главенствующей ладовостью (пример 16).

Во Второй сонате, которую мы рассмотрим подробнее, несмотря на сильные скрябинские влияния, уже присутствуют индивидуальные черты зрелого стиля Протопопова. Сочинение завершено в 1924 году и также посвящено Яворскому. С гармонической точки зрения Вторая соната написана даже в более "строгом" стиле, чем Первая и Третья. Она почти целиком опирается на лад "тон-полутон" (исходящий из строгих полных мажорных и цепных ладов) с минимальными "отклонениями" в область побочных тонов, которые, тем не менее, важны для структурного развития сонаты.

В сонате девять разделов, следовательно, девять транспозиций мажорного и цепного ладов. Можно представить здесь схему гармонического построения всей сонаты в виде всех ладов и их транспозиций, определяющих "тональность" каждого из девяти разделов при помощи вспомогательных фрагментов нотных станов, представленных в начале каждого раздела (Пример 17). Большинству разделов предшествует пассаж рокочущих параллельных квинт (или, в дальнейшем, других подобных интервалов и даже аккордов) (Пример 18). Эти паралельные квинты непосредственно представляют собой самые явные отклонения от "строгого стиля" лада "тон-полутон" своим применением "диссонантных тонов", хотя в этом контексте, весьма буквальное использование "диссонантных нот" в виде параллельных нот к "консонантным" гармоническим тонам представляет собой достаточно элементарную, почти что школьно-учебную демонстрацию "диссонанса" в теории Яворского для будущих исследователей.

Основная "мелодическая" линия пассажа не выходит из рамок уменьшенного лада, а звуки дублирующих голосов соответствуют не только "проходящим" тонам, которые присутствуют в дважды-ладах Яворского, но и двум параллельным уменьшенным ладам, извлекаемым из основного полного мажорного дважды-лада.

Через все основные разделы сонаты проводится идея ладового (лад "тон-полутон" без "проходящих" звуков) и тематического единства. Главный мотив сонаты, состоящий из восходящей малой секунды и нисходящей большой терции, развивается по принципу монотематизма ( Пример 19).

Несмотря на фактический отказ от прямого применения классической сонатной формы, она все же присутствует в модифицированном виде: первые три раздела условно могут представлять экспозицию сонатной формы. Их объединяют применения полных мажорных ладов, в то время как все остальные лады являются цепными, то есть "тонально" менее стабильными. Репризная функция девятого раздела подчеркнута возвращением полного мажорного лада в первоначальной "тональности" (B-E).

Ассоциации с сонатной формой могут быть продолжены и в образном плане в плане рассмотрения развития инструментальной фактуры в каждом из разделов. В первом разделе основная тема вступает бравурно, как это свойственно главным партиям (авторская ремарка написанная по итальянски: "apello, minacioso", т.е. "призывно вздымаясь") (Пример 20). Этот первый раздел занимает шестнадцать тактов, включая сюда первый длинный, безметровый "такт" преамбулы.

Во втором разделе, после своей вступительной безметровой преамбулы, основной мотив предстает женственным и лиричным, что нередко характеризует побочную партию (у автора, "dolcissimo, soave, accarezzando", т.е. "очень нежно, плавно, лаская") (Пример 21). Этот раздел носит тональность полного мажорного дважды-лада в тональности D-As.

Третий раздел играет роль "заключительной партии", внося еще большее успокоение. Здесь главная тема представлена с дополнительной канонической имитацией в верхнем голосе на интервал большой сексты. Полный мажорный дважды-лад присутствует здесь в другой транспозицией (Fis-C), подтверждая автономность этого музыкального раздела. Третий раздел заканчивается с более громким оттенком и более плотными фортепианными пассажами арпеджио, подразумевающими завершение крупного раздела сочинения.

Смена лада, фактуры и вторжение беспокойно-драматических построений в четвертом разделе ассоциируется с началом разработки в сонатной форме. Впечатление усиливает столкновение-чередование в фрагментарном виде раздробленных элементов преамбулы и основного мотива, изложенного более плотной фактурой, причем эти фрагментарные куски увеличиваются при каждом повторном изложении. В четвертом разделе впервые применяется цепной лад, который здесь носит тональность Es-A (или Es-Fis-A-C). Пятый раздел обладает более разряженной фактурой и спокойным настроением и в нем можно обнаружить применение полифонических приемов развития, образующее резкий контраст предыдущему и последующему разделам. Здесь цепной лад представлен в тональности Des-G (Des-E-G-B). Шестой раздел, являющийся наиболее драматическим по своему характеру, представляет собой медленное, постепенное движение к кульминации. По своей фактуре и образности раздел напоминает медленный марш с регулярным маршевым аккомпанементом в левой руке, который своим настоятельным подчеркиванием звуковысотностей Fis и C наиболее четким образом выявляет характер "дважды-ладовости", главенствующей в этом сочинении. В течении всего раздела проходит потактовое чередование метровых обозначений 3/4 и 5/4, а также постепенное ровное crescendo от pp вплоть до fff. Последнее придает разделу образность, воспринимаемую как величественное и, в то же время, фантастически-гротескное шествие (у автора: "maestoso, elevato", т.e. "величественно, возвышенно"). Безметровый пассаж, выступающий ранее в виде преамбулы к предыдущим разделам, здесь поставлен в конце раздела в качестве коды, разряжающей драматическую напряженность настроения предыдущей музыки.

Функции седьмого и восьмого разделов менее определенны. Тонально (т.е. в смысле того, что они применяют транспозиции цепного лада) и образно они все же напоминают эпизоды, входящие в разработку, хотя в контексте своего места в форме сочинения и в смысле тематического развития основного мотива они скорее ассоциируются с "заключительной" и "побочной" партиями в зеркальной репризе. В обоих разделах отсутствуют безметровые преамбулы. Седьмой раздел применяет тональность E-B (или E-G-B-Des) цепного лада, представляя фактуру типа скерцо со многими форшлагами и легкими арпеджиальными пассажами. Восьмой раздел возвращается в тональность Es-A цепного лада из шестого раздела. Раздел по характеру медленный, лирический и представляет хоральную фактуру, в которой каждый аккорд вступает в виде арпеджио со свободным ритмом. В этом разделе в каждом такте меняется метр, чередуясь между 3/4 и 5/4.

Девятый раздел, наделенный ладом "тоники", т.е. B-E мажорного лада, начинается с помощью безметровой преамбулы, после которого собственно раздел начинается, представляя собой эклектическое сочетания тематических и фактурных элементов. Музыка начинается с героического, бравурного изложения главной темы, подчеркивающего репризный характер девятого раздела. После двух тактов фактура резко меняется и становится гротескной, скерцообразной и танцевальной (напоминая фактуру седьмого раздела в более драматическом варианте) с растянутым безметровым тактом. За этим опять следует первоначальная тема в бравурном изложении, опять прерываясь этим скерцовым пассажем, после которого первоначальная тема повторяется в третий раз в таком же урезанном виде, после чего следует безметровый виртуозный пассаж, развивающий материал преамбулы с гораздо более плотной фактурой, который представляет собой коду как девятого раздела, так и всей сонаты и завершает все сочинение блестящим драматическим жестом.

По форме, напоминающей сонатную с зеркальной репризой, и по настроениям соната некоторым образом перекликается с "Прометеем" Скрябина, но эстетика Протопопова все же отчуждается как от традиционной формы, так и от прямых литературных средств выражения, свойственных позднему романтизму. Многие из музыкальных задач формального развития и сопоставления разделов решаются Протопоповым сугубо структурно, рассудочно. Особенно заметны различия в прочтении апофеозного итога "Прометея" Скрябина и Второй сонаты Протопопова: в девятом разделе сонаты, выполняющей эту функцию, как бы нарочито и с долей иронии переосмысливается идея "Прометея" при помощи средств нового музыкального языка 20-ых годов.

Так, не теряя связи с духовными и языковыми (в частности, ладово-гармоническими) исканиями своего времени, сочетая элементы множества современных ему направлений в искусстве, Сергей Протопопов органично вошел в историю музыки. Вошел, отнюдь не скованный догмами теории Яворского, а, напротив, вдохновленный открывающимися перспективами.

Описания исполнителей на Last.fm доступны для редактирования всеми пользователями. Ты можешь принять участие!

Часть текста на этой странице предоставляется пользователями по условиям свободной лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike License; могут действовать также другие условия.