Biografie

-

Geburtstag

7. Mai 1704

-

Geboren in

Uebigau-Wahrenbrück, Brandenburg, Deutschland

-

Gestorben

8. August 1759 (mit 55 Jahren)

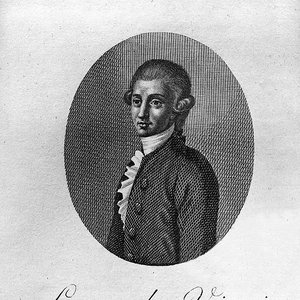

Carl Heinrich Graun (* 7. Mai 1704 in Wahrenbrück; † 8. August 1759 in Berlin) war ein deutscher Komponist und Sänger.

Carl Heinrich Graun wurde als jüngster Sohn des Generalakzise-Einnehmers August Graun und seiner Ehefrau Anna Margareta, geb. Schneider, zwischen dem 9. August 1704 und dem 7. August 1705 in Wahrenbrück geboren; der genaue Geburtstag ist auf Grund des Verlusts der Wahrenbrücker Kirchenbücher nicht mehr zu bestimmen. 1714 folgte Graun seinem Bruder Johann Gottlieb Graun an die Kreuzschule in Dresden, wo er bald durch seine schöne Stimme Aufsehen erregte und neben dem Gesang ersten Unterricht im Klavier- und Cellospiel erhielt. Neben den Wissenschaften studierte er Gesang bei dem Kreuzkantor Johann Zacharias Grundig und Christian Petzold sowie Komposition bei dem sächsischen Hofkapellmeister Johann Christoph Schmidt. 1724 wurde Graun als Hofsänger (hoher Tenor) und Nachfolger von Johann Adolph Hasse nach Braunschweig berufen, wo er neben dem dortigen Hofkapellmeister Georg Caspar Schürmann auch Opern komponierte und zum Vizekapellmeister am Opernhaus am Hagenmarkt aufstieg. Für die Hochzeitsfeierlichkeiten des preußischen Kronprinzen Friedrich und der bevernschen Prinzessin Elisabeth Christine schrieb Graun die Oper "Lo Specchio della Fedeltà", die im Jahre 1733 in Salzdahlum ihre Uraufführung hatte. Von der Oper war der Kronprinz so begeistert, dass er den Wunsch äußerte, Herzog Ludwig Rudolf möge ihm gestatten, den Komponisten an seinen Hof in Rheinsberg zu verpflichten. 1735 wechselte er jedoch nach Berlin und trat dort gemeinsam mit seinem Bruder – dem Konzertmeister und Komponisten Johann Gottlieb Graun – als Vizekapellmeister in die Kapelle des preußischen Kronprinzen und späteren König Friedrich der Große ein. Hier hatte er Konzertkantaten zu komponieren und vorzutragen, deren Anzahl man auf 50 schätzt.

Im Jahr 1740, nach Friedrichs Thronbesteigung, wurde Graun zum Kapellmeister ernannt und nach Italien geschickt, um für die in Berlin zu errichtende Italienische Oper Sänger und Sängerinnen zu gewinnen. Mit seiner Oper "Cesare e Cleopatra" wurde die neuerbaute Königliche Hofoper Unter den Linden am 7. Dezember 1742 eröffnet. Nach Berlin und zu seinem Amt zurückgekehrt, wandte er sich ganz und gar der Oper zu und wusste dem Geschmack des Königs wie des Publikums so sehr zu entsprechen, dass er bald als unumschränkter Beherrscher des Berliner Opernwesens dastand und sich als solcher bis zu seinem Tod behaupten konnte. Seine Opern bildeten neben den Werken von Johann Adolf Hasse die Pfeiler des Berliner Opernprogrammes.

Graun war zweimal verheiratet. Höchstwahrscheinlich über die Familie seines Bruders Johann Gottlieb Graun lernte er seine erste Ehefrau, die Magdeburger Bäckerstochter Anna Dorothea Schmiel, geb. Friese (<1699–1744), Witwe des Königlichen Kammerdieners Samuel Schmiel (1658–1734), kennen und heiratete sie 1735 in Magdeburg. Aus der Verbindung ging die Tochter Sophia Carolina Graun (* 3. April 1739 in Rheinsberg) hervor, die von ihrem Vater eine exzellente musikalische Gesangsausbildung bekam und für gemeinsamen Auftritte mit ihm hoch gelobt wurde. 1748 heiratete Graun Johanna Charlotta Glockengießer (1719–1794), Tochter des wohlhabenden Kaufmanns Georg Reckop (1681–1729) und Witwe des ebenso reichen Stadtphysicus Dr. George Glockengießer (1689–1746). Neben einer im Kindesalter verstorbenen Tochter hatte Graun aus dieser Ehe vier Söhne, von denen keiner einen musikalischen Beruf ergriff.

Carl Heinrich Graun starb am 8. August 1759 im 55. Lebensjahr an Herzversagen und fand als Mitglied der Berlin-Cöllner St. Petri-Gemeinde sein Grab in der barocken St. Petrikirche, die 1809 bei einem Brand zerstört wurde. Der Neubau aus den 1840er Jahren wurde in den letzten Kriegstagen 1945 zerschossen. Ob Grauns Grabmal bereits beim Brand 1809 oder erst 1945 zerstört worden ist, ist unsicher.

Im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen ist die Graunstraße nach ihm benannt.

Carl Heinrich Graun hat ein umfangreiches Œuvre hinterlassen. Im Graun-Werkverzeichnis werden ihm 152 Kompositionen, darunter 32 Opern, 52 weltliche Kantaten, 26 weltliche Lieder, 4 Passionen und 10 Trios zweifelsfrei zugeschrieben.

Graun teilt mit dem Dresdner Kapellmeister Johann Adolf Hasse das Verdienst, die italienische Oper des Alessandro Scarlatti zum Höhepunkt ihrer Ausbildung geführt zu haben, und erntete, wie jener, dafür den Dank der Zeitgenossen in so reichem Maß, dass dem Publikum für die Werke eines Georg Friedrich Händel nur geringe Teilnahme übrigblieb. Mit dem Auftreten Christoph Willibald Glucks verschwanden seine Opern für immer vom Repertoire, dagegen hat sich seine 1755 erstmals aufgeführte Passionsmusik "Der Tod Jesu“ an verschiedenen Orten, namentlich bei der Sing-Akademie zu Berlin, die vor der Wiederentdeckung der Bach'schen Passionen das Werk bis ins 19. Jahrhundert über Jahrzehnte hinweg als Karfreitagsmusik aufführte, lange Zeit in den Konzertprogrammen gehalten.

Auch ein zu Ehren des Siegs bei Prag 1756 geschriebenes "Te Deum" ragt aus seinen zahlreichen kirchenmusikalischen Kompositionen hervor.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte Graun mit der Damenisation ein festgesetzte Tonhöhen bezeichnendes, vollständig chromatisiertes Silbensystem, das an die Stelle der Solmisation treten sollte.

Künstlerbeschreibungen auf Last.fm können von allen bearbeitet werden. Du kannst dich gerne beteiligen.

Sämtliche von Benutzern eingestellte Texte auf dieser Seite sind unter der Creative-Commons-Attribution/Share-Alike-Lizenz verfügbar. Es können weitere Bedingungen zutreffen.