収録アルバム

外部リンク

このアーティストについて

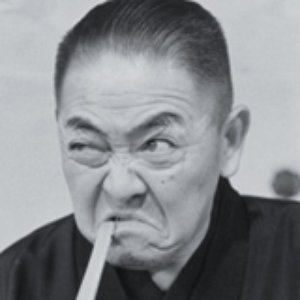

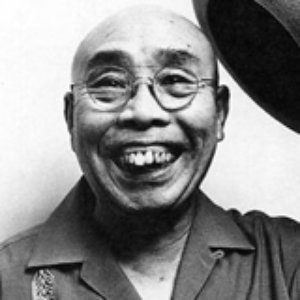

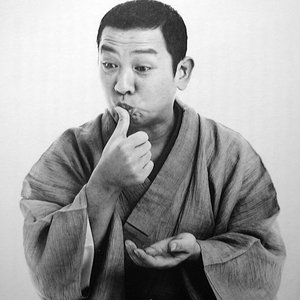

桂文楽

リスナー 125 人

八代目桂文楽(かつらぶんらく、1892年11月3日 - 1971年12月12日)は江戸落語家。本名並河益義(なみかわ ますよし)。居を構えていた町名から「黒門町(くろもんちょう)」(の師匠)と呼ばれた。出囃子は『野崎』。 落語における戦後最高の名人のひとりといわれ、2歳年上の五代目古今亭志ん生と併び称された。志ん生の八方破れな芸風とは対照的に、細部まで緻密に作り込み、寸分もゆるがせにしない完璧主義により、当時の贔屓を二分する人気を博した。 師匠三代目三遊亭圓馬は持ちネタが非常に多かったが、晩年の文楽はネタの数は多くはなかった。文楽の演目は演出、構成などが徹底的に練りこまれており、それに研鑽を重ね高座で演じた。落語家は持ちネタ数を競いたがるものだが、ごく限られた演目を極限まで練り上げた完璧主義の文楽らしい姿勢と言える。 特に幇間もの、若旦那もの、盲人もの、文楽の右に並ぶものは無いとまで言われ、廓噺における艶やかな語り口は絶品とされる。 主な持ちネタとして、以下のようなものがある。 幇間噺 愛宕山、鰻の幇間、つるつる、富久 若旦那噺 明烏、船徳、酢豆腐、干物箱 盲目噺 景清、大仏餅、心眼、按摩の炬燵 その他の噺 寝床、厩火事、悋気の火の玉

wiki を表示

八代目桂文楽(かつらぶんらく、1892年11月3日 - 1971年12月12日)は江戸落語家。本名並河益義(なみかわ ますよし)。居を構えていた町名から「黒門町(くろもんちょう)」(の師匠)と呼ばれた… もっと読む

八代目桂文楽(かつらぶんらく、1892年11月3日 - 1971年12月12日)は江戸落語家。本名並河益義(なみかわ ますよし)。居を構えていた町名から「黒門町(くろもんちょう)」(の師匠)と呼ばれた。出囃子は『野崎』。 落語における戦後最高の名人の… もっと読む