Biographie

-

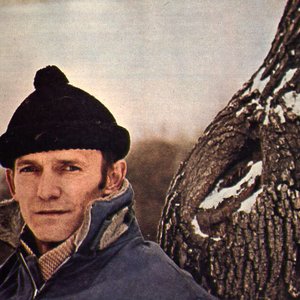

Date de naissance

23 Mai 1928

-

Lieu de naissance

Trois-Rivières, Mauricie, Québec, Canada

-

Décédé(e) le

1 Octobre 1998 (à 70 ans)

-1-

Par Manon Leroux

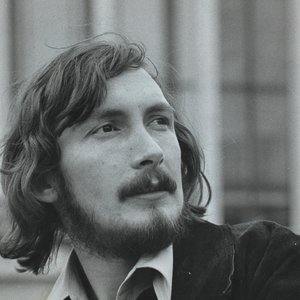

Cadette d'une famille de onze enfants, par Pauline Julien naît à Trois-Rivières le 23 mai 1928. Son père meurt alors qu'elle n'a que seize ans. Elle doit renoncer à son rêve de faire son « cours classique », ce qu'elle dira regretter souvent.

À dix-neuf ans, avec cinq dollars en poche, elle décide de partir pour Québec, où elle espère entreprendre une carrière artistique. Elle n'y restera qu'un an, jouant dans deux troupes de théâtre, avant de partir pour Montréal à l'automne 1948.

Au printemps 1950, elle épouse un comédien, Jacques Galipeau. En août 1951, grâce à une bourse du gouvernement du Québec, le couple s'installe à Paris, où il aura deux enfants. C'est le début d'une long apprentissage où Pauline, tout en continuant à faire du théâtre, découvre.

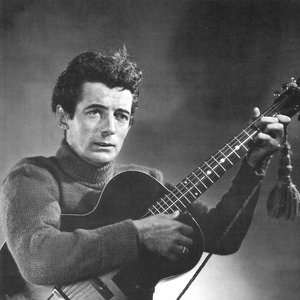

Elle fait ses premières armes dans les bonnes boîtes à chansons de la rive gauche et fait la connaissance de nombreux chansonniers qui deviendront assez vite célèbres. Brièvement de retour à Montréal à l'été 1957, elle se sépare de son mari. Elle se produit dans quelques cabarets et fait connaître au public montréalais les chansons de grands compositeurs, dont Ferré, Vian, Weill et Brecht. Elle repart pour Paris en janvier 1958. Suivra une période de fréquents allers-retours entre Paris et Montréal qui marquera le début de ses premiers succès.

Après le décès de sa mère, Pauline revient s'installer définitivement à Montréal (août 1961). C'est alors que commence la ronde des spectacles et des enregistrements. Son premier microsillon sort en mai 1962, son second en janvier 1963, un autre la même année, un quatrième en 1965. Sur une période d'une trentaine d'années, elle enregistrera vingt disques solos et composera une trentaine de chansons (dont l'éternelle L'âme à la tendresse).

Elle interprète les meilleurs paroliers de l'époque, dont plusieurs québécois (Gilbert Langevin, Georges Dor, Gilles Vigneault, Raymond Lévesque). Elle fait deux tournées en Russie, se produit une dizaine de fois à Paris, se rend à Bruxelles, Cuba, Rome, Spa, San Francisco, etc. Elle est nommée à deux reprises « diseuse de l'année », décroche deux prix Charles-Cros, obtient le prix Calixa-Lavallée et le premier prix Pauline-Julien des Métallos unis d'Amérique. Elle est reçue Chevalier des arts et des lettres de France, en 1994, et Chevalier de l'Ordre national du Québec, en 1997.

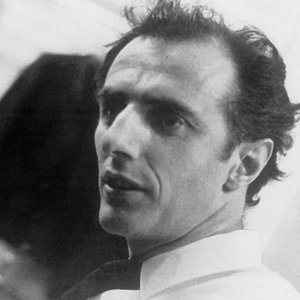

À travers tout cela, Pauline trouve le temps de suivre des cours universitaires, de tourner dans trois films, dont La Mort d'un bûcheron de Gilles Carle (1973), et de s'intéresser à la vie politique. Elle participe au congrès d'orientation du Mouvement souveraineté-association en 1968, donne un spectacle à Paris en 1976 pour marquer la victoire du Parti québécois, participe en 1980 à une soirée politique de chansons et poèmes pour commémorer le dixième anniversaire de la Crise d'octobre de 1970, etc. Son association au mouvement souverainiste lui vaudra d'être emprisonnée plusieurs jours en octobre 1970.

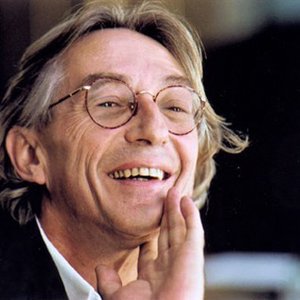

À l'automne 1985, elle décide de ne plus donner de spectacles solos, mais elle n'est pas inactive pour autant. Après avoir renoué avec le théâtre en 1984 dans Mahagonny de Brecht et dans la pièce à scandale Les Fées ont soif, elle jouera un autre auteur allemand en 1990, et dans une pièce de Victor Lévy-Beaulieu l'année suivante. Elle continue de donner des spectacles avec d'autres artistes :Gémeaux croisés, notamment, connaîtra un succès remarquable et sera présenté pendant deux ans (1987-1988) en Belgique, à Paris, dans plusieurs villes suisses et à Montréal.

Au cours d'un voyage en Inde et au Népal en 1985, Pauline tient un journal. Celui-ci deviendra un récit qui sera publié en 1989, sous le titre Népal : L'Échappée belle. Ce premier ouvrage sera suivi d'Il fut un temps où l'on se voyait beaucoup en 1998, sorte d'autobiographie publiée l'année même de sa mort.

Presque quatre ans jour pour jour après qu'elle eut perdu son compagnon de vie de plus de trente ans, le poète Gérald Godin, celle qu'on aura appelée la « terrible vivante », la « passionaria du Québec », est retrouvée morte le 1er octobre.

Références :

DESJARDINS, Louise, Pauline Julien : la vie à mort, Montréal, Leméac, 1999.

L'Encyclopédie du Canada, Stanké, 2000, p. 1834-1835

________________________________________________________

-2-

Qui était Pauline Julien?

Auteure, interprète et comédienne.

Née à Trois-Rivières le 23 mai 1928, décédée à Montréal le 1er octobre 1998

Pauline Julien qu’on a surnommée « la passionnaria du Québec », la franche, l’artiste à la tête flamboyante, avec sa fougue et sa douceur, avec ses coups de gueule et ses sourires de tendresse, ses châles et ses bras à fendre l’air, n’a toujours interprété que ses vérités, se défendant bien de vouloir passer un message. Mais ses chansons d’humour, comme d’émotions ont marqué l’histoire et son nom restera à jamais synonyme de volonté. Elle a défendu la législation de l’avortement, l’indépendance du Québec. Elle a été emprisonnée pour avoir protesté contre la loi des mesures de guerre en octobre 1970, elle a appuyé les grévistes, elle a été porte-parole de la ligue des droits de l’homme. Par envie de contribuer à l’amélioration du sort humain, de voir les uns se rappeler des autres, elle a chanté. Partie de Trois-Rivières à 17 ans, Pauline se retrouve à Québec pour y étudier la danse, le solfège et le théâtre. Elle se voit attribuer une bourse lui permettant de se perfectionner à Paris. Pauline Julien, femme de paroles, interprète, écrivaine, auteure, a enregistré vingt disques solos, a signé plus de trente chansons, témoins d’authenticité, d’un élan créateur, d’un cri du cœur. Son œuvre est grande comme ses gestes, « indétrônable », importante comme croire en la vie.

Monique Giroux

Animatrice à la radio française de Radio-Canada

Tous les utilisateurs de Last.fm peuvent modifier les descriptions d'artiste. Contribuez !

Tous les textes publiés sur cette page par des utilisateurs sont disponibles sous licence Creative Commons Attribution paternité partage à l’identique ; d’autres conditions peuvent s’appliquer.